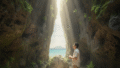

1. 静寂を抜けた先に広がる「無条件の美」

前回、私たちは備瀬集落の歴史と信仰がもたらす静寂に触れました。今日は、そのフクギ並木を抜けた先に広がる、対照的でありながらも深く繋がる世界——カラフルで賑やかな「心の解放区」、備瀬崎の海に焦点を当てます。

備瀬の海は、ルリスズメダイやデバスズメダイといった鮮やかな魚たちが織りなす、言葉を失うほどの色彩の饗宴です。ここで私たちが感じるのは、知識や戦略とは無関係な、「ただ、美しい」という純粋な感動です。

2. 海中世界がもたらす「思考の停止」

東京の日常は、常に「思考」と「計画」を求めます。しかし、備瀬崎の海に顔を浸した瞬間、その重い思考の全てが、一瞬で溶け去るのを感じます。

- 色のセラピー:コバルトブルーやエメラルドグリーンといった海の色、そして魚たちの鮮烈な色が、脳を直接リフレッシュしてくれます。

- 動きのゆらぎ:水中での光の屈折や、海藻のゆっくりとした揺らぎは、都会の人工的な動きとは全く異なります。この不規則で穏やかな動きが、私たちに「急ぐ必要はない」と語りかけてくれます。

ここでは、「何を見るべきか」「何をすべきか」という義務はありません。ただ、「そこにいる魚たち」の無邪気な動きを眺めるだけで、心が安らかになっていくのを感じられます。

3. 終わりに:「安らぎ」を心に刻む旅

備瀬崎の海は、私にとって無限の癒やしとインスピレーションの源です。

フクギ並木の「静寂」が心を整地してくれるなら、海中の「色彩」は心を耕し、新たなエネルギーで満たしてくれます。この二つが揃う備瀬崎だからこそ、私たちは「心の余白」を取り戻すことができるのです。

この海中世界が与えてくれる「無条件の安らぎ」を、あなたにも心に深く刻んでほしいと願っています。

次回予告: 次回は、ウヤジの物語として、故郷・奈良への想いという、私の人生の「第3章」のルーツに焦点を当てます。備瀬崎の静けさと、奈良の持つ歴史的な静寂にどのような共通点があるのか、私の哲学を深くお話しします。

コメント